住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説

目次

婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。

夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。

このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。

婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します

婚姻費用は、離婚前に夫婦が別居している場合に、収入の少ない側が相手方に対して、請求できる費用のことで、多くの場合は、妻が夫に対して請求する形になります。

しかし、夫は同時に、住宅ローンを支払い続けていることが多く、妻に対して、住居費も含めた婚姻費用を支払うと、負担が重すぎることがあります。

このような場合は、婚姻費用の算定時に住宅ローンを考慮して、住居費用分を控除することもあります。

一方で、住居費用分を控除できないケースもあります。

婚姻費用の算定時に住宅ローンを考慮すべきケースやそうではないケースについて解説します。

婚姻費用とは?

婚姻関係が破綻して離婚を前提に別居している場合は、婚姻費用の支払いが問題になることがあります。

では、婚姻費用とは何でしょう?

民法752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。

法律上の婚姻関係が成立している間は、妻の生活費が足りない場合は、夫が足りない分を扶助すべきですし、その逆もありえます。

そのため、離婚が成立する前に、夫婦が別居することになった場合でも、婚姻関係が継続している間は、夫婦はお互いに生活に必要な費用を負担し合う義務が続いていることになります。

そこで、別居時には、夫婦のうち、収入が少ない側が収入が多い側に対して、婚姻費用を請求することができるわけです。

収入が少ない側が婚姻費用の「権利者」、収入が多い側が婚姻費用の「義務者」になります。

婚姻費用の計算方法は?

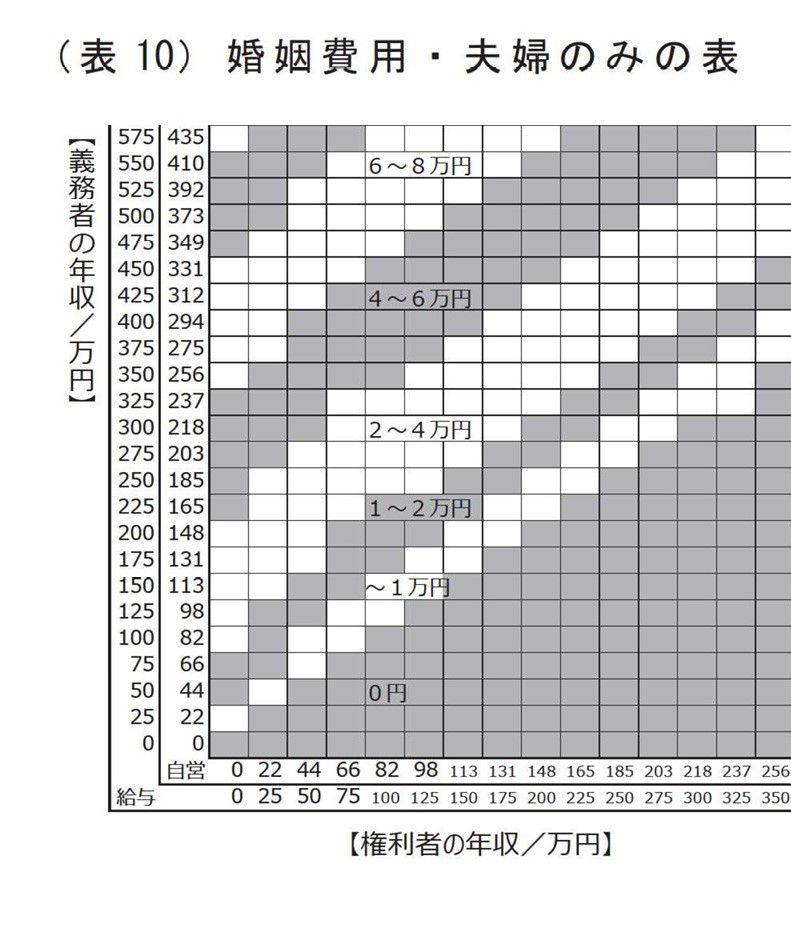

婚姻費用の計算は、裁判所が公表している「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)」で示されたグラフにより計算するのが一般的となっています。

例えば、

妻の給与収入が200万円

の夫婦が、離婚前に別居したとします。

この場合、妻は自分の収入だけでは生活を維持することが難しい可能性もあります。

そこで、妻は夫に対して、婚姻費用を請求できるわけですが、具体的な月額を婚姻費用の算定表のグラフで調べます。

この夫婦の場合は、妻が権利者となり、義務者である夫に対して、月額4~6万円の婚姻費用を請求できることになります。

「【最高裁判所】平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」より引用

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

婚姻費用に住居費は含まれるのか?

婚姻費用は、夫婦の生活に必要な一切の費用が含まれています。

そのため、夫または妻が、家賃を支払うための費用といった住居費も含まれています。

どちらか一方の家賃が高額だからという理由で、婚姻費用の額が上下することはありません。

ただ、住居費の負担が偏りすぎている場合は、婚姻費用の算定に当たり考慮されることがあります。

住宅ローンの負担は住居費と言えるのか?

住宅ローンを払ってその自宅に住んでいる人にとっては、住宅ローンは家賃に相当するものと言えます。

そのため、住宅ローンを住居費として捉えて、婚姻費用の算定に当たり考慮すべきケースもあります。

一方で、住宅ローンを支払うことにより、債務が減るため、最終的には夫婦が共同で築いた財産として財産分与の対象になります。

つまり、住宅ローンを支払うことは、夫婦が共同で資産を形成していることになるため、離婚時の財産分与の際に考慮すればよいとも考えられます。

こうした事情により、住宅ローンは住居費の性質は有するものの、原則として財産分与時に考慮すればよく、婚姻費用の計算では、考慮しないのが原則となっています。

婚姻費用の計算で住宅ローンの考慮が必要な場合とは?

上記で説明したように、住宅ローンは婚姻費用の計算において考慮する必要はありません。

ただ、負担が偏りすぎている場合は、住居費として、婚姻費用の計算で考慮が必要になることもあります。

例えば、住宅ローンを夫の名義で支払っているとします。

そして、住宅ローンを支払っている自宅から、夫が出て行って別居し、妻のみが住んでいるとします。

この場合、妻は、夫に住宅ローンを負担してもらいながら、自宅で暮らしていることになるわけですが、それでもなお、夫に対して、婚姻費用を全額請求できるとしたらどうでしょうか?

夫の負担が重くなりすぎることが分かると思います。

このような場合は、婚姻費用の計算では、夫が住宅ローンを負担していることが考慮されます。

婚姻費用の計算で住宅ローンを考慮する方法

婚姻費用の算定において、住宅ローンを考慮する方法としては、主に2通りの方法があります。

- ・住宅ローンの支払額を特別経費として収入額から控除して計算する方法

- ・住宅ローンの支払額を控除した額で算定表に当てはめる方法

ここでは後者の方法で計算してみましょう。

例えば、

妻の給与収入が200万円

の夫婦のうち、夫が住宅ローンを負担し、住宅ローンを月額10万円支払っていると仮定します。

そして、住宅ローンを支払っている家から、夫が出て行って別居し、妻のみが住んでいるとします。

この場合、夫の給与収入から住宅ローンの年額(10万円×12=120万円)を控除します。

すると、

このように計算できるわけです。

これでも夫の方が収入が多いため、夫が婚姻費用を負担すべき義務者となります。

ただ、算定表に当てはめると、義務者である夫が権利者である妻に対して支払うべき婚姻費用の額は、月額2~4万円まで減額されることになります。

婚姻費用の計算で住宅ローンの考慮が必要になるパターン

では、婚姻費用の計算で住宅ローンの考慮が必要になるのはどのような場合でしょうか?

上記までの事例に沿って、夫が婚姻費用を負担すべき義務者、妻が婚姻費用をもらう権利者としてパターン別に確認していきましょう。

義務者(夫)が自宅に住んでいるケース

権利者(妻)が家を出て行って、実家に帰ったり、別に賃貸物件を借りるなどして別居し、住宅ローンを支払っている家には義務者(夫)のみが暮らしている場合です。

住宅ローンを義務者(夫)が支払っている場合

義務者(夫)は、家の住宅ローンを支払い、自分で住んでいることになります。

義務者(夫)は住宅ローンを支払った上、権利者(妻)に対しても婚姻費用を支払わなければならないとなると負担が重くなります。

しかし、住宅ローンを支払うことにより、義務者(夫)の資産が増加することになるため、婚姻費用の計算では考慮されません。

住宅ローンの支払い分については、財産分与の際に考慮すべきことになります。

住宅ローンを権利者(妻)が支払っている場合

義務者(夫)は、家の住宅ローンを権利者(妻)に払ってもらいながら、負担無しで、家に住んでいることになります。

よって、義務者(夫)としては、算定表に基づく婚姻費用だけでなく、権利者(妻)が負担している住宅ローン分も上乗せする必要があります。

権利者(妻)が自宅に住んでいるケース

義務者(夫)が住宅ローンを支払っている家から追い出されて、権利者(妻)のみが暮らす形で別居している場合です。

住宅ローンを義務者(夫)が支払っている場合

義務者(夫)は自分が住むための家を別途確保したうえで、権利者(妻)が暮らす家のローンも負担している形になるため、住居費を二重に負担する形になっています。

よって、義務者(夫)が住宅ローンを負担していることを考慮して、婚姻費用を減額するのが相当と判断されやすいです。

具体的には、権利者(妻)が負担すべき「標準的な住居関係費」を控除すべきと判断されます。

住宅ローンを権利者(妻)が支払っている場合

権利者(妻)が自分で住む家のために住宅ローンを支払っている形になるため、住宅ローンは婚姻費用の算定上考慮されません。

この場合でも、義務者(夫)は権利者(妻)に対して通常の婚姻費用を支払わなければならないことに変わりはありません。

婚姻費用の計算で住宅ローンを考慮できない場合

上記に紹介したパターンに当てはまったとしても、婚姻費用の計算で住宅ローンを考慮できない場合もあります。

住宅ローンを義務者(夫)と権利者(妻)の双方が負担している場合

住宅ローンを義務者(夫)と権利者(妻)の双方がそれぞれの収入に応じて負担している場合は、どちらが住んでいるかに関わらず、住宅ローンは婚姻費用の算定上考慮されません。

具体的には、夫婦がペアローンを組んでいる場合や連帯債務者となっている場合です。

ペアローンの場合、夫婦の双方にとって、資産形成のために住宅ローンを支払っている形になるためです。

義務者(夫)の住居費が発生しない場合

住宅ローンを組んだ家から義務者(夫)が追い出されて、権利者(妻)のみが住んでおり、義務者(夫)が住宅ローンを負担しているとします。

この場合でも、義務者(夫)が実家に帰る等して、事実上、住居費が発生しない状態にあるならば、住居費を二重に負担していることにならないため、婚姻費用の計算で住宅ローンを考慮する必要はないと考えられることもあります。

家に夫婦のどちらも居住していない場合

住宅ローンを組んだ家から、夫婦の双方が出ていき、誰も住んでいない状態の場合です。

この場合は、どちらも別途、住居費が発生しているため、住宅ローンについては考慮されません。

住宅ローンを組んだ家については、売却等の処分を検討することがほとんどですが、売却後の代金から住宅ローンを控除したうえで、どのように財産分与するかという問題になります。

義務者(夫)に離婚原因がある場合

住宅ローンを組んだ家から義務者(夫)が追い出されて、権利者(妻)のみが住んでいるケースでも、夫婦の関係が壊れた原因が義務者(夫)にある場合です。

例えば、夫が外で愛人を作り、不貞行為を行っていたことが発覚して、別居状態になったケースが考えられます。

この場合は、義務者である夫が住宅ローンを負担していたとしても、別居原因(離婚原因)を作った有責配偶者ということになるため、義務者である夫は通常の婚姻費用を妻に対して支払うべきで、住居関係費を控除することは認められない可能性が高いです。

婚姻費用の計算で住宅ローン以外に考慮すべきか検討される費用

婚姻費用の計算において、住宅ローン以外にも、考慮すべきか検討される費用があります。

代表的なものを確認していきましょう。

固定資産税

不動産を所有している場合は、住宅ローン以外にも、固定資産税の支払いが必要になります。

では、固定資産税は、住宅ローンの支払とセットで考慮すべきなのでしょうか?

結論から言うと、固定資産税は、住宅ローンの支払とセットで考慮されません。

固定資産税は、住宅ローンを組んだ家を使用していることの対価ではなく、資産である不動産に対する公租公課に過ぎないからです。

水道光熱費

住宅ローンを組んだ家に住む場合は、水道光熱費も発生しているのが一般的です。

水道光熱費は、夫婦のそれぞれの生活で必ず必要になるもので、婚姻費用の一部として考慮されています。

水道光熱費は、銀行からの引き落としになっており、住宅ローンの債務者である夫名義の銀行口座から引き落とされているケースも多いでしょう。

こうしたケースで、住宅ローンを組んだ家から夫が追い出されて、妻のみが住んでいる場合、妻は、水道光熱費も夫に負担してもらいながら、水道光熱費も含めた婚姻費用を受け取っていることになります。

この場合、妻が水道光熱費を二重に受け取っている状態になるため、婚姻費用の計算では、水道光熱費分を控除するといった計算が必要になります。

婚姻費用について住宅ローンを考慮するには?

婚姻費用の支払いについて、離婚前の夫婦の間で問題になった時は、まず、夫婦間で話し合って、具体的な額を決めることになります。

婚姻費用の額については、婚姻費用の算定表を用いて計算したうえで、住宅ローンを考慮した控除等の調整を行います。

夫婦間の協議だけで話し合いがまとまらない場合は、裁判手続の利用を検討します。

婚姻費用については、家庭裁判所の「婚姻費用の分担請求調停」の手続を利用します。

調停では、調停委員を介して話し合いを行うことができるため、具体的な数字を示しながら、冷静に話し合うことができます。

夫婦がお互いに納得すれば、調停が成立し、調停調書が作成されます。

調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始され、調停で示された資料等を基に裁判官が審判を下す形になります。

まとめ

婚姻費用の分担請求調停や審判で有利に話を進めるためには、法的な知識を基に具体的な数字や証拠を示すことが大切です。

弁護士に相談することで、自分が主張すべき点や必要な証拠が何かを知ることができます。

また、調停や審判を行わず、夫婦間の協議だけで話し合いをまとめるにしても、弁護士のアドバイスを受けてから、交渉に臨んだ方が有利に話を進められます。

更に、弁護士に立会いを求めたり、弁護士に代理で交渉してもらうことにより、相手方に対して、本気で交渉に臨んでいることを示すことができます。

婚姻費用の請求時に住宅ローン関係でトラブルが生じそうな場合は、早めに弁護士にご相談ください。

その他のコラム

離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-

1 様式見直しの概要 令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。 これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというもの...

婚姻費用の調停で聞かれることや流れは? 離婚を有利に進めるためのコツも解説

婚姻費用の分担調停で調停委員に聞かれることはほぼ決まっているため、調停を有利に進めるためには前もって準備しておくことが大切です。夫婦の間で婚姻費用を請求するためのコツや手続きの流れについても解説します。 婚姻費用の分担調停で聞かれることは? 調停の流れや有利に進めるためのコツも解説 婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦がお互いに分担する生活費などのことです。別居中でも夫婦関係が続いている場合は、夫または妻に対し...

DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2

前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。 1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。 ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地) 現在の住民票や戸籍の附票...

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和2年12月27日(月)から令和3年1月4日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。 年内最終営業は12月25日(金)、年始の営業開始は令和3年1月5日(火)です。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付け...

離婚・不倫の慰謝料請求には消滅時効がある?時効期間・起算点・時効の完成猶予・更新について解説

離婚、不倫、不貞行為の慰謝料請求には3年または20年の消滅時効があります。 消滅時効の期間が過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなるため、期限までに請求する必要があります。 また、時効期間が迫っているため時効を中断する必要がある場合は、弁護士に依頼し、訴訟を提起する等の手続を行いましょう。 離婚、不倫、不貞行為の慰謝料を時効成立前に確実に回収するための方法について解説します。 離婚時に慰謝料請求をするケー...