養育費の額の相場はいくら? 子ども1人で離婚した場合の年収別の平均や金額の決め方を解説

目次

離婚した後の養育費の額は子供の人数や夫婦の年収によって異なります。一般的な相場は母子家庭で月額4万円、父子家庭で月額2万円ですが、子供の教育や医療のためにお金がかかる場合は平均以上の金額もあり得ます。養育費の決め方や請求方法について徹底解説します。

子ども1人の夫婦が離婚した場合の養育費の相場はいくら? 平均額や年収別の金額も徹底解説

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合は、子どもを監護する親は非監護親に対して養育費を請求できます。

一般的な養育費の額は、夫婦の年収を養育費算定表に当てはめて算出しますが、子どもに教育や医療のための費用が掛かる場合は、平均的な相場以上の金額になることもあります。

また、養育費の取り決めをしておらず権利があるのに請求できていない親もいます。養育費を請求するための方法や注意点も解説します。

離婚した後の養育費の相場(子ども1人の場合)

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合は、子どもを養育する親は一方の親に対して養育費を請求することができます。

「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、

- 母子世帯の月額平均

- 50,485円

- 父子世帯の月額平均

- 26,992円

となっています。

そして、子ども1人の場合は、

- 母子世帯

- 40,468円

- 父子世帯

- 22,857円

となっています。

母親が子ども1人を養育している場合は、父親に対して、月額40,468円の養育費を請求している。

逆に父親が子ども1人を養育している場合も、母親に対して、月額22,857円請求しているということです。

もしも、現在受け取っている養育費がこれより少ない場合は、子ども1人を育てるための金額としては適切でない可能性があります。

離婚後の養育費の適切な計算方法

離婚の際に未成年の子どもがいる場合は、養育費の取り決めを行います。

上記の調査で示された数字は統計で、実際の金額は離婚の事例ごとに異なります。

養育費の金額を決める重要な要素は、父親と母親の年収、子どもの人数です。

母親が子ども1人を養育するケースだと、父親の年収が多く母親の年収が少ない場合は、養育費が高くなります。逆に父親の年収が少なく母親の年収のほうが多い場合は、養育費が低くなったり請求できないこともあります。

子どもが2人以上など多い場合も額が多くなります。

以下では、子どもが1人のケースを紹介していきます。

離婚後の養育費の具体的な金額(子ども1人のケース)

離婚後の養育費の金額は、「養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)」を用いて決めます。

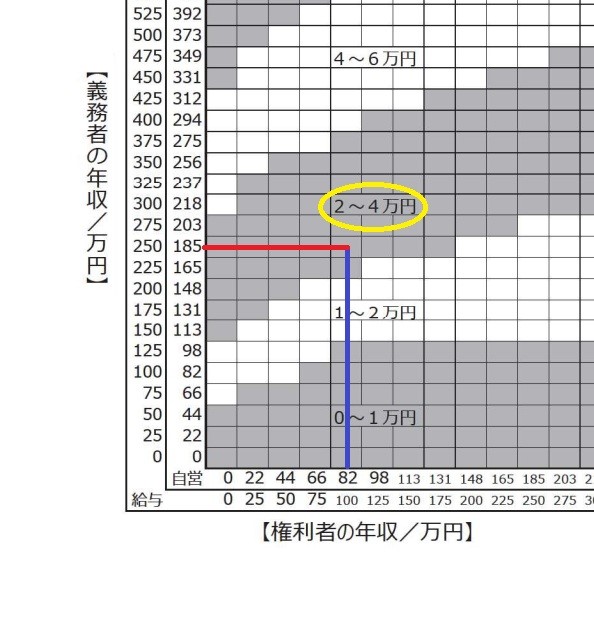

例えば、義務者の給与年収が250万円、権利者の給与年収が100万円だったとします。

金額を養育費算定表に当てはめて、

このように2万円から4万円が相場だと判断します。

給与所得の人と自営業者とでは額が異なるので注意してください。

子ども1人の場合、どのような額になるのか、事例ごとに見ていきましょう。

子ども1人(0歳から14歳の場合)を母親が養育する場合

子どもが小さい場合は、子どもの世話をしなければならず、フルタイムで働けない方も多いと思います。そのため、養育費の有無が死活問題になることもあると思います。

父親の給与年収500万円・母親の給与年収0万円のケース

母親に収入がないケースです。

この場合、母親は父親に対して、月に6万円から8万円の養育費を請求できます。

父親の給与年収300万円・母親の給与年収200万円のケース

父親と母親双方に収入があり、年収の差がそれほど大きくない場合です。

この場合でも、母親は父親に対して、月に2万円から4万円の養育費を請求できます。

父親の給与年収200万円・母親の給与年収500万円のケース

母親がキャリアウーマンで父親より年収が多い場合です。

この場合でも母親は父親に養育費を請求できますが、月に1万円から2万円といった金額にとどまります。

子ども1人(15歳以上の場合)を母親が養育する場合

子どもが中学生になれば、1人で留守番もできるのでフルタイムで働ける方も多いと思います。一方で進学のために塾に通わせたり、部活なども本格化して何かと教育費がかかるようになります。

そのため、相手方に養育費の負担を求めたい場合も少なくないでしょう。

父親の給与年収500万円・母親の給与年収0万円のケース

何らかの事情で母親が働けない場合です。

この場合、母親は父親に対して、月に8万円から10万円の養育費を請求できます。

父親の給与年収300万円・母親の給与年収200万円のケース

父親と母親双方に収入があり、年収の差がない場合です。

この場合の養育費は月に2万円から4万円とされており、子どもが14歳以下の時と同じです。

父親の給与年収200万円・母親の給与年収500万円のケース

母親がキャリアウーマンで父親より年収が多い場合です。

この場合の養育費は月に1万円から2万円とされており、やはり子どもが14歳以下の時と同じです。

父子家庭でも母親に養育費を請求できる?

養育費は母子家庭の母親が非監護親である父親に請求するというイメージがあるかもしれませんが、父子家庭の父親が母親に対して請求することもできます。

父親の給与年収500万円・母親の給与年収200万円で父親が子ども1人を監護しているケースだと、月に1万円から2万円の養育費を請求できます。

父親と母親の給与年収がどちらも500万円の場合は月に2万円から4万円と増額されます。

父親の給与年収が200万円で母親の給与年収が500万円であれば、父親は母親に対して、月に4万円から6万円を請求することができます。

このように父親の方が年収が多い場合でも、母親に対して養育費の請求が可能であることを押さえておきましょう。

子どもが大きくなっても養育費は増えない?

養育費算定表は子どもの年齢ごとに異なっており、子どもの年齢が高いほど、養育費が高額になります。

子どもが大きくなれば進学のための費用がかさむことが大きな理由です。子どもが2人以上の場合はさらに増加幅も大きくなります。

ただ、子ども1人のケースでは、父親の給与年収500万円・母親の給与年収0万円のケースを除いて、養育費の金額に大きな変化がないことが分かります。

そのため、子ども1人の場合は、離婚時に決めた養育費を増額することは難しいと言えそうです。

養育費が相場より高くなるケース

子ども1人でも、状況によっては、養育費が相場よりも高くなることもあります。

まず、養育費算定表は標準的な金額の相場を示すもの、つまり、目安に過ぎず、絶対のルールではありません。

また、子どもが「健康であること」、「公立の学校に通っていること」を想定したものです。

そのため、特別な事情がある場合は、養育費算定表で示された金額よりも高い養育費を請求することも可能です。

養育費が相場より高くなるケースを見ていきましょう。

私立の学校に通っている場合

子どもが公立ではなく、私立の小学校や中学校に通っている場合は、学費が掛かりますから、養育費は高額になります。

ひとり親の子どもでも、進路が狭まる事があってはなりません。子どもが私立に通いたいと言っている場合は、非監護親と話し合い、必要な教育費を請求しましょう。

進学のために学習塾に通う必要がある場合

少子化により大学全入時代になったと言われていますが、難関な高校や大学に進学するには、学習塾や予備校での勉強も必要です。

子どもの進学のためにこうした教育費がかかる場合も、非監護親と話し合い、必要な出費を求めましょう。

留学する場合

子どもが留学する場合は、子どもがアルバイトしてお金を貯めるだけでなく、親もそれなりの費用を出す必要があります。

その費用も監護親だけで負担するのではなく、非監護親にも負担を求めることができます。

子どもが難病の場合

子どもが難病にかかっている場合は、入院や通院のために治療費、医療費が掛かります。

また、医療的ケアが必要な場合は、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するための費用が掛かります。

養育費もそれらの費用を考慮して決める必要があるので、高額になることもあります。

養育費の取り決めを行っている割合

養育費を確実に請求するためには、離婚時に養育費の取り決めを行う必要があります。

ところが、「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、取り決めをしている割合は、

- 母子世帯

- 46.7%

- 父子世帯

- 28.3%

にとどまっています。

半数以上のケースでは、養育費の取り決めすらしていないことが分かります。

その理由としては、母子家庭の場合は、

- ・相手と関わりたくない

- ・相手に支払う意思がないと思った

- ・相手に支払う能力がないと思った

などが挙げられています。

父子家庭の場合は、

- ・自分の収入等で経済的に問題がない

- ・相手と関わりたくない

- ・相手に支払う能力がないと思った

といった理由が挙げられています。

養育費は、自分の収入の方が多い場合でも請求できる可能性がありますが、そのことがあまり知られていない状況が伺えます。

養育費を受給できている割合

「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、調査時点での養育費の受給状況は、

- 母子世帯

- 28.1%

- 父子世帯

- 8.7%

となっています。

つまり、母子家庭でも7割、父子家庭でも9割は養育費を受け取ることができていない実態が明らかになっています。

養育費を請求するには?

離婚後に養育費を請求するためには、離婚の際に養育費についての取り決めを行っておく必要があります。

離婚方法としては、協議離婚、離婚調停、裁判離婚が挙げられます。

離婚調停、裁判離婚では、調停調書や判決書に養育費に関する取り決めが盛り込まれるのが一般的です。

一方、協議離婚では請求する側が養育費を離婚時の協議内容として提案しないと、話し合い自体が行われないままとなってしまいます。

離婚届には、養育費の話し合いをしたかどうかのチェック欄がありますが、「まだ決めていない」にチェックしたとしても、離婚届は受け付けられますし、離婚が成立します。

一旦離婚した後では、相手と連絡が取りづらくなり、養育費を請求しそびれてしまうケースも多いと考えられます。

協議離婚では公正証書で養育費の取り決めをする

協議離婚で養育費の取り決めをするには、できれば離婚届を出す前に、当事者で話し合うべきです。

話し合って口約束しただけでは、離婚した後で、「そんな約束はしていない」と反故にされてしまう可能性があります。

そのため、話し合いで合意した内容や条件は文書として残すことが大切です。

当事者同士で覚書という形の文書を交わすだけでも有効ですが、養育費は子どもが成人するまで長期間にわたり請求し続けるものであることを考慮すると、取り決めの内容は公正証書にするのが確実です。

公正証書で養育費の取り決めをすれば強制執行も可能

養育費の取り決めを公正証書にする際は、強制執行認諾条項を盛り込むのが有効とされています。

強制執行認諾条項とは、養育費の支払い義務者が支払わない場合は、強制執行されても構わないことを受諾したという条項です。

この条項があれば、義務者が支払いを怠ったときは、裁判手続きを経ずに義務者の給与や預金、その他の財産を差し押さえるなどの強制執行により養育費を回収できます。

公正証書を作成するには費用が掛かりますが、長期間にわたり、養育費を受け取ることを考えれば、メリットがあると言えます。

離婚時に養育費の取り決めをしていない場合

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、離婚後に養育費を請求することができます。

主な方法は次の2つです。

- ・養育費の話し合いをする

- ・養育費請求調停を申し立てる

それぞれ確認しましょう。

養育費の話し合いをする

父親と母親の間で、養育費について協議することです。協議がまとまれば、決めた額の請求が可能です。

ただ、離婚後は、「相手と関わりたくない」と考えている方が多いため、養育費の話し合いのためでも、関わりたくない方も多いと思います。

この場合は、弁護士に相談し、弁護士に代理で交渉してもらうことも検討してください。

養育費請求調停を申し立てる

父親と母親の間で話し合いができない場合や話し合っても協議が成立しなかった場合は裁判所の手続を利用します。

具体的には、養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てるわけです。

調停では、裁判官と調停委員が当事者の間に入って、話し合いをまとめます。

調停期日で実際に話す相手は、調停委員なので相手と直接話す必要はないですし、顔を会わせなくても良いケースがほとんどです。

調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判手続が開始されて、裁判官が審判を下す形で具体的な養育費の額を決めます。

調停手続でも、相手との関わりを極力避けたい場合は、弁護士に代理での出席を依頼することも可能です。

まとめ

子ども1人の場合、離婚に伴い請求できる養育費の相場は、母子家庭で約4万円、父子家庭で約2万円となっています。

今もらっている養育費がこの水準でない場合は、適正な額を請求できていない可能性もあります。

また、養育費の取り決めをしていないケースも多いですが、離婚後でも相手方と話し合って請求することができますし、養育費請求調停を申し立てることもできます。

養育費の額が適正なのか分からず悩んでいる方や、そもそも養育費をもらえておらず、困っている方は、弁護士にご相談ください。

その他のコラム

離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説

2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。 ...

財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)

1 不利益変更禁止の原則とは? 民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。 民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。 この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象と...

熟年離婚で将来の年金はどうなる?┃年金分割の制度・手続きと注意点を分かりやすく解説

はじめに 「熟年離婚を考えているが老後の年金はどうなるのだろう」と不安な方も多いでしょう。熟年離婚時の年金分割について、分割方法や注意点を把握することは大切です。 特に専業主婦(主夫)の場合、長い結婚生活後の年金が重要な生活資金となるため、しっかりと制度を理解しておくことが求められます。 本記事では年金分割に関する基本的な制度や手続きを分かりやすく解説し、熟年離婚を検討する方々が役立てられる情報を紹介します。 ...

養育費不払いに対する対応(民事執行法上の財産開示手続)

1 はじめに 前回のコラム(強制執行)はこちらです。 今回は、強制執行に関連して、民事執行法上の財産開示手続についてお話しします。 2 財産開示手続(改正民事執行法196条以下) 財産開示手続とは、権利者の申立てによって、裁判所が養育費の義務者を財産開示期日に呼び出し、裁判所や権利者の前で、所有する財産を開示させる手続です。 権利者が申立てをするため...

当てはまったらDV?証拠になるものや集め方を弁護士が解説!

DVは身体的暴力だけでなく、精神的・経済的・性的な支配も含まれます。本記事ではDVの種類や証拠となるもの、証拠の集め方について詳しく解説します。離婚や慰謝料請求、親権獲得に向けては弁護士に相談するのが重要です。 家庭内で暴力を受け続けると、逃げることも相談することも難しくなり、誰にも打ち明けられないまま苦しみます。 DVは身体的な暴力だけではなく、精神的な圧力や経済的な支配、性的強要などさまざまな形で行われ...